top of page

«Углече Поле» хранит историческое наследие

Уходящий год, как известно, был объявлен в России Годом культуры и проводился «в целях привлечения внимания общества к вопросам развития...

В декабре выйдет в свет новый номер журнала «Углече Поле».

В декабре выйдет в свет новый номер журнала «Углече Поле». На этот раз его создателей интересовали музыкальные дарования прошлого,...

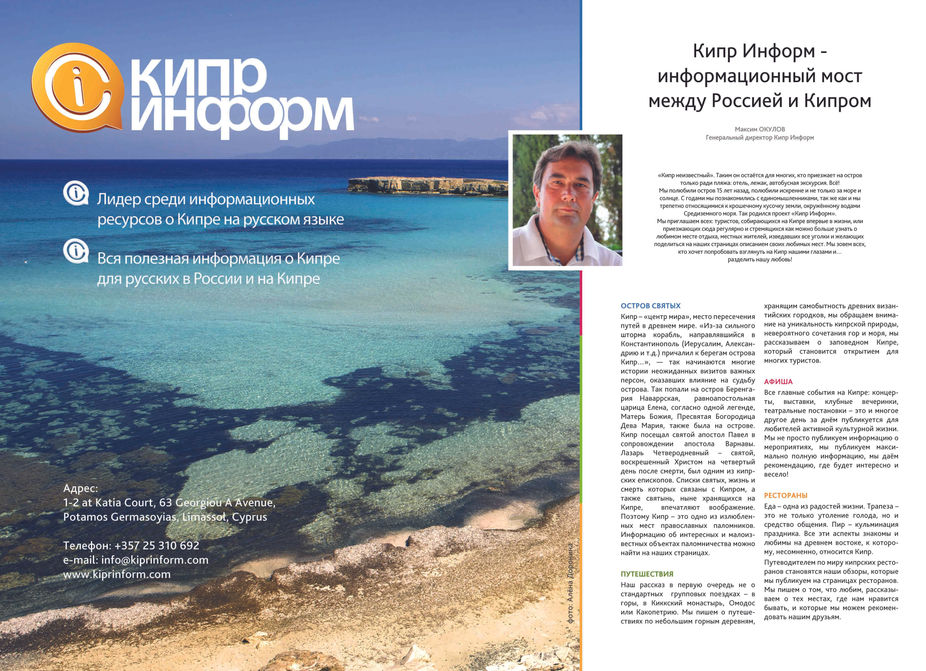

Кипр-информ

#реклама

Мечта – восстановить «портрет» города

Как всегда, с большим вниманием я прочитал очередной номер «Углече Поля» и, конечно, многое в нём нашло отзыв в моей душе. Но обратиться...

Ножи, кресала… и челюсти бобра

Археологические находки в Угличском кремле датируются X веком В рамках традиционной презентации нового номера историко-краеведческого...

Вышел новый, 22-ой, номер журнала, посвященный архитектурному и культурному наследию Углича

Мы все любим наш Углич. Любим в первую очередь его провинциально-патриархальный облик, сложившийся веками. Мы не представляем Углича без...

Судьба инженера Журина достойна романа Пикуля или Дюма

В Общественно-культурном центре Рыбинска 20 мая состоялась презентация последнего номера журнала «Углече Поле», которая, как обычно,...

Вспоминая Волгострой

Истории строительства Рыбинской и Угличской ГЭС на протяжении десятилетий продолжают интересовать жителей ярославской земли. С одной...

Поиск по тэгам

Recent Posts

Follow Us

bottom of page